Diagnostic de l'état des matériaux (série D)

Fiche D1-1 Diagnostic de corrosion du béton armé

Cette fiche a pour objectif de présenter la façon de conduire un diagnostic de corrosion. Selon qu’aucun désordre n’est apparent sur l’ouvrage, que des symptômes de corrosion sont perceptibles ou que la corrosion est évidente, elle précise les interventions à mener sur ouvrage en fonction de la prévision du développement de la corrosion.

Lire la fiche D1-1Accéder au logigramme D1-1

Fiche D1-2 Diagnostic de la gélivité d’un béton

Cette fiche a pour objectif de diagnostiquer si un béton de structure est affecté par le gel interne ou par l’écaillage. Après une identification sur site des conditions locales d’environnement et de salage ainsi que des symptômes pouvant suggérer l’existence d’une dégradation des ouvrages par le gel, une vérification de la gélivité du béton est effectuée à l’aide de prélèvements d’échantillons de béton sur lesquels sont réalisés des essais de performance adaptés.

Lire la fiche D1-2Accéder au logigramme D1-2

Fiche D1-3 Diagnostic d’une réaction de gonflement interne du béton

Cette fiche a pour objectif de diagnostiquer si une structure en béton est atteinte d’une alcali-réaction, d’une réaction sulfatique interne par formation différée d’ettringite ou d’une combinaison de ces deux réactions. Le diagnostic est basé sur un suivi de la fissuration et/ou des déformations de la structure, des prélèvements de carottes de béton pour analyses minéralogiques et pétrographiques en laboratoire. Un pronostic de l’évolution des désordres peut également être effectué à partir d’essais d’expansion résiduelle adaptés et d’une modélisation spécifique.

Lire la fiche D1-3Accéder au logigramme D1-3

Fiche D1-4 Diagnostic d’un béton dégradé par incendie

Cette fiche traite majoritairement du diagnostic du béton incendié mais aborde également celui des aciers passifs et actifs présents au sein du béton. La recherche des températures atteintes dans le béton est primordiale pour pouvoir évaluer celles auxquelles les aciers ont été exposés de façon à pouvoir estimer leur état de dégradation et la résistance structurale de l’ouvrage après incendie. La méthodologie indique comment caractériser l’étendue des surfaces de béton atteintes, la profondeur d’endommagement et les caractéristiques mécaniques résiduelles, et mentionne qu’une analyse structurale peut être réalisée afin de vérifier la capacité portante de l’ouvrage incendié en tenant compte de l’ensemble des résultats des investigations.

Lire la fiche D1-4Accéder au logigramme D1-4

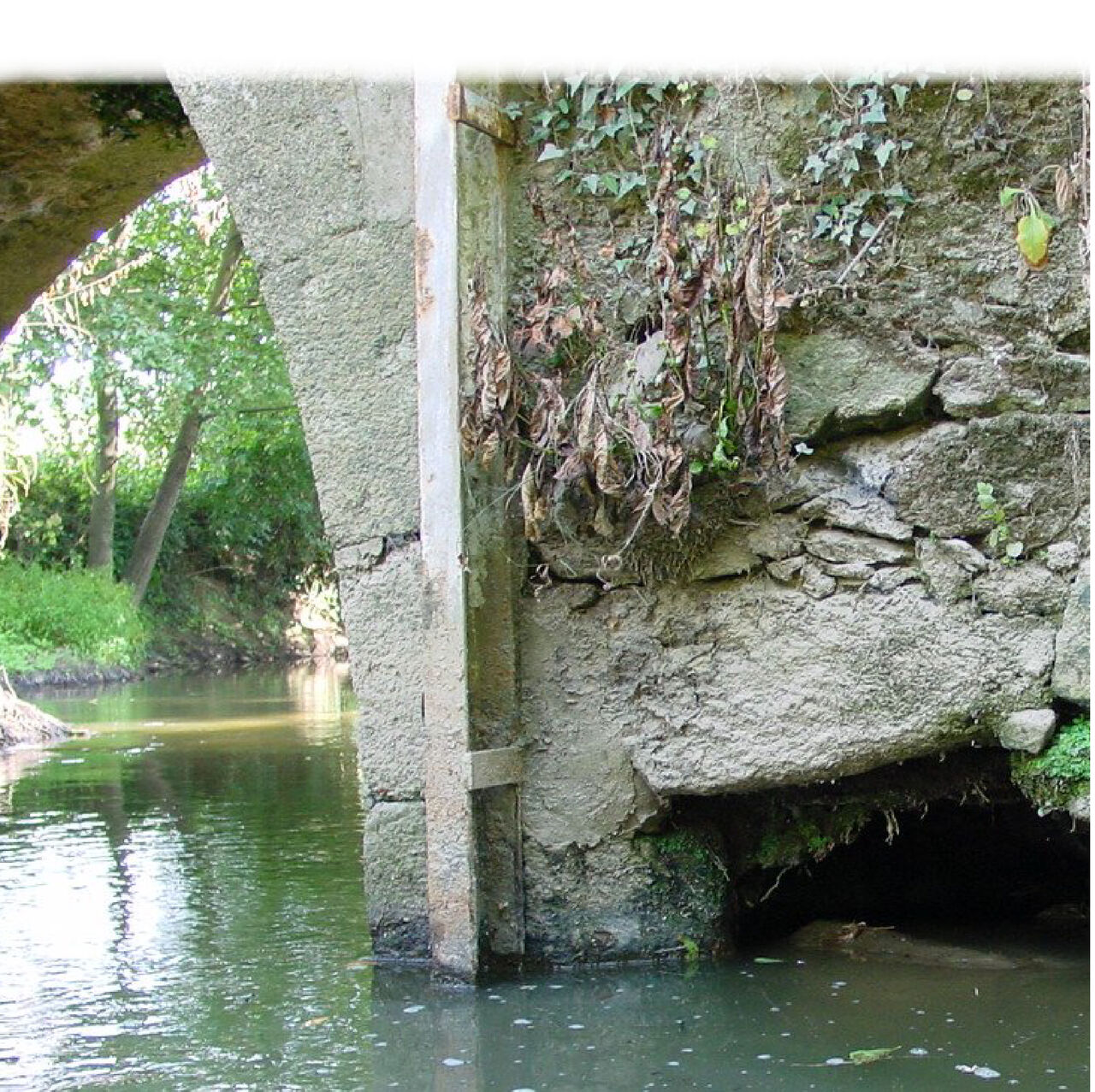

Fiche D1-5 Diagnostic de l’état du béton attaqué par des eaux acides

Cette fiche traite du diagnostic du béton attaqué par des eaux acides qui sont majoritairement constituées par les eaux pures, les eaux douces (pH de 5,5 à 6,5), les eaux chargées en CO2 agressif, les pluies acides et les acides minéraux et organiques. L’analyse de l’environnement de l’ouvrage et le recueil des caractéristiques du béton sont des actions primordiales pour pouvoir aboutir au diagnostic dont la méthodologie doit faire appel à un ingénieur spécialisé en chimie des bétons. Cette méthodologie s’appuie sur le prélèvement de carottes de béton à des fins d’analyse minéralogique, puis sur le pronostic de l’évolution de la pathologie à l’aide d’essais de lixiviation et de modèles prédictifs.

Lire la fiche D1-5Accéder au logigramme D1-5

Fiche D1-6 Diagnostic de l’état du béton attaqué soumis à une réaction sulfatique externe

Cette fiche traite du diagnostic du béton soumis à une réactions sulfatique externe. Les sulfates proviennent de milieux extérieurs tels que l’eau de mer, les eaux séléniteuses, les sols gypseux, les remblais contenant des sulfates, les eaux usées conduisant à des attaques par de l’acide sulfurique biogénique, les sels de déverglaçage contenant des sulfates, etc. L’analyse de l’environnement de l’ouvrage et le recueil des caractéristiques du béton sont des actions primordiales pour pouvoir aboutir au diagnostic dont la méthodologie s’appuie sur le prélèvement de carottes de béton à des fins d’analyse minéralogique. Le pronostic de l’évolution de la pathologie repose sur une estimation du gradient de sulfates dans le béton, deux essais accélérés de résistance aux sulfates sur béton qui sont actuellement testés dans le cadre du projet national PERFDUB, et des modèles de prédiction de la profondeur de diffusion des sulfates.

Lire la fiche D1-6Accéder au logigramme D1-6

Fiche D1-7 Evaluation de la résistance du béton in situ

Cette fiche a pour objectif d’estimer la résistance du béton dans une structure existante. La méthodologie d’évaluation de la résistance en compression du béton sur site est fortement inspirée du complément national de la norme NF EN 13791/CN. Cette évaluation repose soit sur des résultats d’essais de compression effectués sur des carottes prélevées dans l’ouvrage, soit sur des résultats de méthodes d’auscultation non destructives (scléromètre et auscultation sonique) après étalonnage sur carottes testées en compression.

Lire la fiche D1-7Accéder au logigramme D1-7

Fiche D1-8 Détection de défauts internes dans le béton

Cette fiche a pour objectif de détecter et de caractériser des anomalies internes au béton (cavités, feuilletages, délaminages, etc.) ou à l’interface entre différents éléments de structures en béton (interface avec une réparation, interface entre la structure et le terrain qu’il soit naturel ou artificiel – remblai). La méthodologie fait appel à divers types de méthodes non destructives (sondages mécaniques, radar, ultrasons, thermographie infrarouge), complétées le cas échéant par des méthodes destructives (perçages, carottages, fenêtres, etc.).

Lire la fiche D1-8Accéder au logigramme D1-8

Fiche D2-1 Détection de fissures dans les assemblages soudés

Cette fiche traite du diagnostic d’assemblages soudés d’une structure métallique (en acier ou en aluminium) en cours d’exploitation, avec comme objectif de détecter des fissures le plus souvent provoquées par la fatigue et les excès de contraintes. Après un rappel sur les mode d’assemblages, la typologie des fissures et l’identification des zones sensibles à la fatigue, la méthodologie de diagnostic précise les différentes techniques d’auscultation disponibles (ressuage, magnétoscopie, courant de Foucault, ACFM, TOFD, ultrasons conventionnels ou multiéléments, TOFD, radiographie) selon que les fissures sont en surface ou internes, et aborde le retrait souvent nécessaire de la protection anticorrosion ainsi que l’analyse de sa composition.

Lire la fiche D2-1Accéder au logigramme D2-1

Fiche D4-1 Diagnostic de la pérennité du bois

Cette fiche a pour objectif de déterminer l’origine des attaques identifiées du bois lors des inspections détaillées et de caractériser l’ampleur des phénomènes en classant les bois exposés en quatre catégories : bois sain et bois présentant une attaque de champignon lignivore, une attaque d'insectes à larves xylophages ou une attaque par des termites. Elle indique les auscultations à réaliser, notamment lorsque les inspections sur site ne sont pas suffisantes pour qualifier le bois mis en œuvre dans l'ouvrage ou quantifier les conséquences des désordres. La présente fiche est limitée au diagnostic de l’état en place du matériau bois et ne couvre pas les pathologies structurelles.

Lire la fiche D4-1Accéder au logigramme D4-1

Fiche D5-1 Diagnostic de l'étanchéité

Cette fiche a pour objectif d’expliquer l’origine des anomalies constatées en matière de chape d’étanchéité mise en œuvre sur les tabliers de ponts, de définir l'étendue de la défaillance (défauts généralisés, dispersés ou localisés), d’émettre un pronostic sur l'évolution possible des dégradations, et de proposer des solutions de traitement (réfection localisée ou généralisée, type de réparation). Le diagnostic de l’étanchéité est conduit de façon progressive en privilégiant dans un premier temps des actions simples et non destructives puis, dans un second temps, des techniques d’investigations plus sophistiquées voire destructives si nécessaire.

Lire la fiche D5-1Accéder au logigramme D5-1

Fiche D5-2 Diagnostic de la protection anticorrosion par peinture d’un ouvrage métallique existant

Cette fiche précise l’ensemble de la démarche de l’expert pour réaliser le diagnostic de la protection anticorrosion par peinture de structures métalliques de génie civil en fer, fonte ou acier non allié. Au préalable, dans le cadre d’une démarche d’analyse des risques, il faut identifier les produits toxiques (amiante, plomb, métaux lourds, benzo(a)pyrène, etc.) auxquels les opérateurs sont susceptibles d’être exposés lors de la réalisation du diagnostic. Puis la nature des systèmes de protection en place est déterminée après vérification des données relatives aux peintures collectées dans les archives. Enfin on évalue le besoin de travaux d’entretien de la protection anticorrosion ainsi que l’importance de la répartition uniforme ou localisée des altérations du revêtement par peinture pour envisager la consistance des travaux et le type de préparation de surface (décapage primaire ou secondaire).

Lire la fiche D5-2Accéder au logigramme D5-2